介護保険のしくみと利用方法

介護保険のしくみ

「介護保険制度」は、全国の自治体(全国の市区町村と東京23区)が運営主体となり、納められた保険料と税金で運営されています。

40歳以上になると介護保険の加入/保険料の納付が義務付けられています。

被保険者としてサービスを受けるには、市区町村の窓口で手続きをして受給できるかどうか審査を受ける必要があり、認定されると所得に応じて

1~3割(年金収入等の前年度所得によって負担の割合が変わります)の自己負担で介護サービスを受けることができます。

介護保険の被保険者について

介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40〜64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分類されます。

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、各自治体で算出した「基準額」をもとに3年ごとに決定されます。

本人や同世帯者の所得に応じて支払い金額が異なります。

第1号被保険者

-

加入する方

65歳以上の方

-

保険料の支払い

年金からの天引きや口座振替などでの納付

-

サービスが利用できる方

寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方

常時の介護までは必要ないが身じたくなど日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方

第2号被保険者

-

加入する方

40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方

-

保険料の支払い

健保や国保などの医療保険と一緒に納付

-

サービスが利用できる方

指定された16の病気により、要介護や要支援状態となった方

介護保険で対象となる16疾病(特定疾病)

-

・末期がん

・関節リウマチ

・筋萎縮性側索硬化症(ALS)

・後縦靱帯骨化症

・骨折を伴う骨粗鬆症

・初老期における認知症

・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病

・脊髄小脳変性症

・脊柱管狭窄症

・早老症

・多系統萎縮症

・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

・脳血管疾患

・閉塞性動脈硬化症

・慢性閉塞性肺疾患

・変形性関節症(両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う)

要介護の状態区分

要支援または要介護状態

-

自立(非該当)

歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、

かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態 -

要支援状態

日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能ではあるが、

一部支援が必要な状態 -

要介護状態

日常生活上の基本的動作についても、自分で行うことが困難であり、何らかの介護を要する状態

要介護状態

-

要介護1

要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態

-

要介護2

要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態

-

要介護3

要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも

著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態 -

要介護4

要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが

困難となる状態 -

要介護5

要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことが

ほぼ不可能な状態

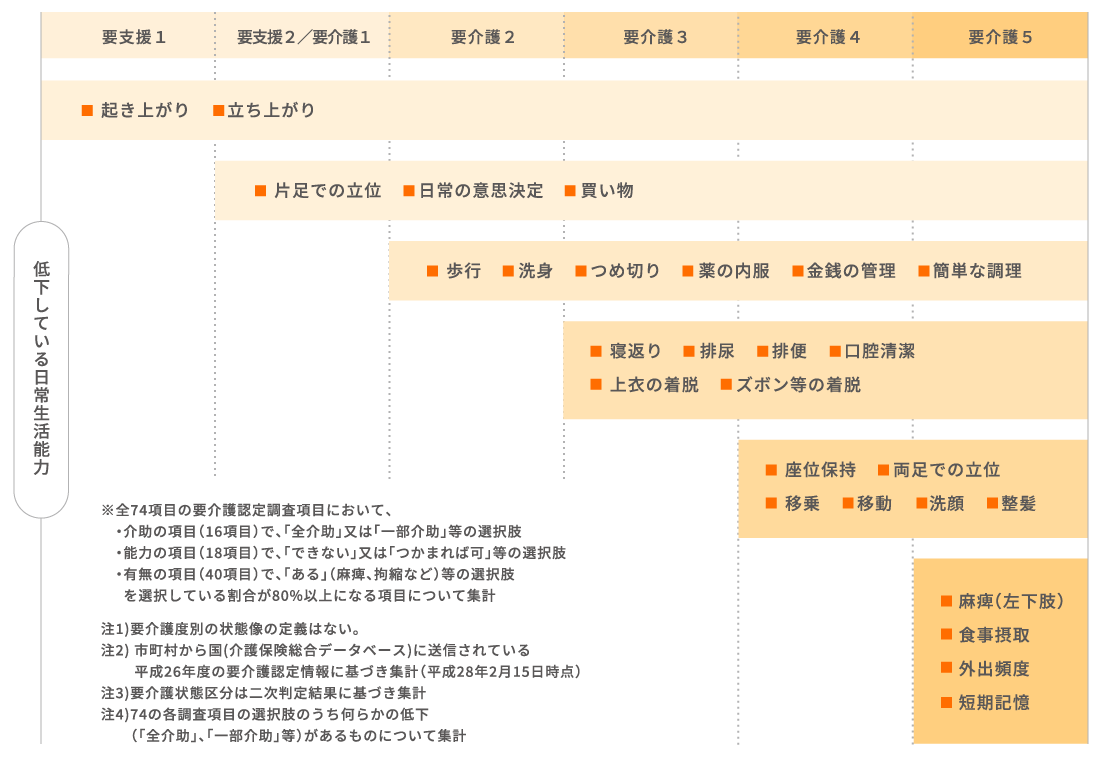

要介護状態区別の状態像

(80%以上の割合で何らかの低下が見られる日常生活能力※)

介護保険の手続きについて

介護保険サービスを利用するには、住んでいる市区町村に申請して、要介護・要支援認定を受ける必要があります。

申請から認定、サービスの利用までの流れをご紹介します。

-

Step 1要介護認定の申請

-

市区町村の窓口に申請

-

Step 2認定調査・主治医意見書

-

介護支援専門員が家庭等を訪れ、

心身状態について聞き取り。

主治医が意見書を作成。

-

Step 3審査判定

-

要介護度を決定するための審査・判定

-

Step 4認定

-

要支援1・2、要介護1~5のいずれかに認定されます。

(自立(非該当)とされる場合もあります。)

-

Step 5利用開始

-

サービス計画書(ケアプラン)を作成し、

要介護度に応じたサービスを

利用することができます。